彦阪泥舟ブックレビュー『われらみな、星の子どもたち』【運を読む者は、本もこう読む】

当店で運勢鑑定会を開催している彦阪泥舟さんによる、ブックレビューをお届けします。

運勢鑑定師としての視点から、店主おすすめの本を解説してくださっています。

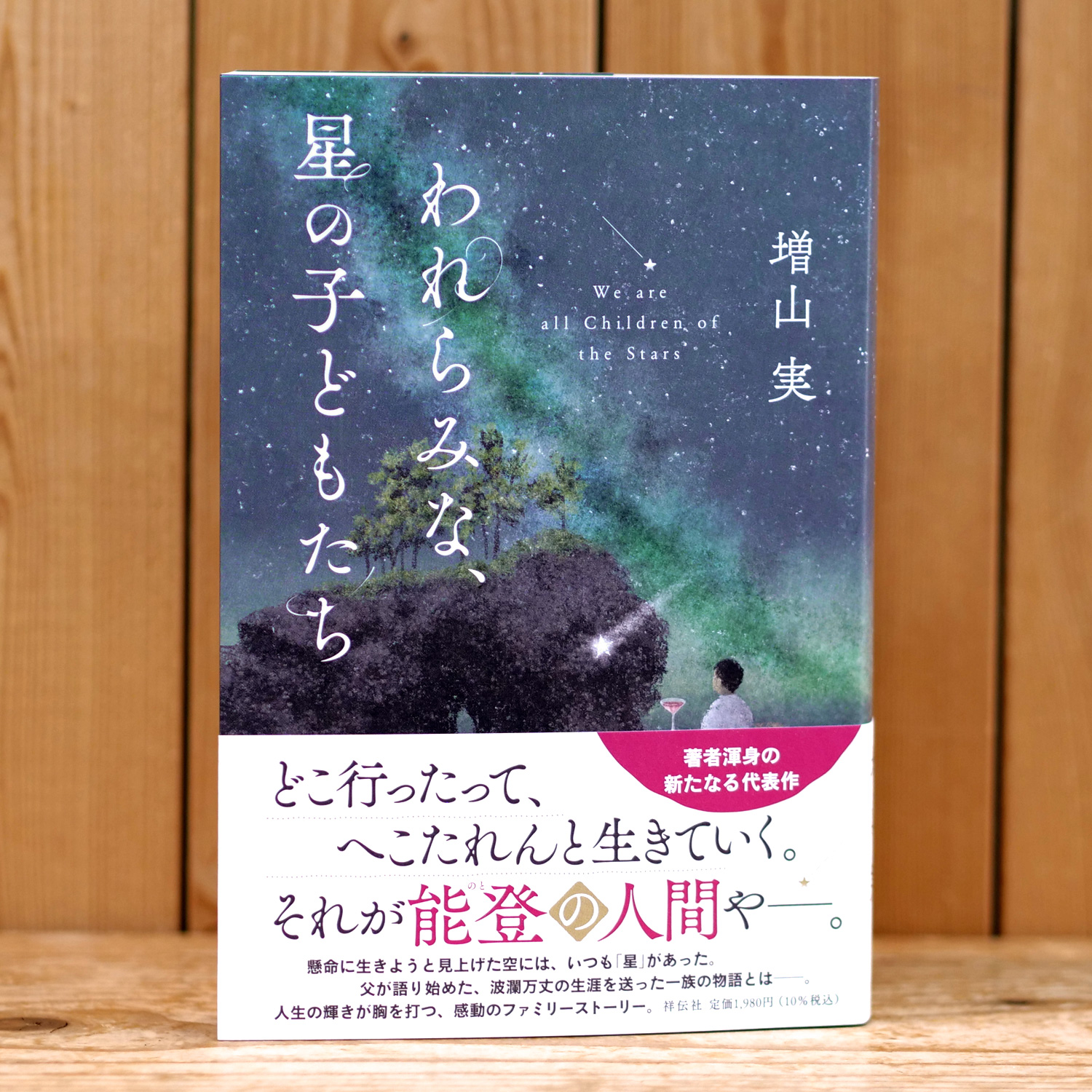

今月の本はこちら!

『われらみな、星の子どもたち』増山 実/著

静かな祈りが導く、人生の再生

三時間弱、夢中で読み切った。増山実の傑作『われらみな、星の子どもたち』。

その冒頭は、2024年1月1日。元日に発生した能登半島地震から始まる。あの衝撃的な記憶が、ページをめくるたびに胸によみがえった。

私は直接の被災者ではない。だが、テレビから流れてきた無惨な映像を見た瞬間、過去に経験した阪神大震災の惨状が重なり、「なぜこの日に」というやるせなさが深く胸に刻まれていた。

物語は、大地震という突然の天災を起点に、複数の登場人物の人生の断片が描かれていく。

壊れた家屋、寸断された道路、避難所で身を寄せ合う人々。しかしこの作品の本質は、災害そのものではない。

むしろ、極限の状況にあって浮かび上がる人と人との「つながり」や「断絶」、そして「再生」の物語である。

かつては離れ離れになり、すれ違い続けていた家族の心が未曾有の災害を経て、静かに、しかし確かに、結び直されていく。

崩れたのは家屋だけではなかった。年月とともに脆くなっていた絆もまた、震災によってあらわになったのだ。

だが、人々は瓦礫の下から手を伸ばすようにして、互いの存在のかけがえのなさを見出していく。悲しみの中に芽吹いた小さな祈りが、温かな光となって家族を再び「家族」に戻していく。そんな再生の物語が、丹念に綴られていく。

登場人物たちは、特別な存在ではない。どこにでもいる市井の人々だ。ある者は家族を失い、ある者は長年向き合えなかった関係に直面する。

またある若者は、自らの存在意義を問い、北陸の土地へと足を運ぶ。誰かひとりが主人公なのではなく、すべての人物がそれぞれの「星」として物語を紡ぎ出す。

それはまるで、バラバラに瞬く星々が、ひとつの星座を描き出すようだった。

読んでいるうちに、私自身もその星座の一部であるような錯覚を覚えた。大阪に暮らす私にとって、能登の地名や海辺の風景は本来、少し距離のあるはずの情景だ。

けれど、「生きるとは何か」「何を残せるのか」といった問いは、誰にとっても切実で普遍的なものである。

運勢鑑定師として、私は多くの人の「人生の転機」に立ち会ってきた。空亡年、厄年……人は人生の節目で、見えない運命に揺さぶられ、その意味を問う。

しかしこの小説が教えてくれたのは、運命とは天から一方的に与えられるものではなく、他者との交わりの中で形づくられていくものであるということだ。

壊れた町で助け合い、灯火を守ろうとする能登の人々の姿に、「人は本質的に、つながりたいと願う存在なのだ」と私は気づかされた。

たとえ血のつながりがなくても、過去に傷があっても、人は誰かの“光”になることができる。それは占術で言えば、命式に現れない「徳」のような力かもしれない。

とくに心に残ったのは、震災を機に家族の絆が再び結び直される場面だ。長年のわだかまりを越えて、家族が焚き火のようなぬくもりを少しずつ交わしていく。

言葉は少ない。けれど、その静かなやり取りの中には、占いでは計り知れない“魂の時間”が確かに流れているように思えた。

タイトルにある「星の子どもたち」とは、おそらく私たちすべてのことだ。

たとえ災害がなくても、誰もが不確かな未来を仰ぎながら、それでもどこかに星のような希望を見出して生きている。そして時に、その星の光は、自分の内側ではなく、隣にいる誰かの存在から生まれるのかもしれない。

本書は、単なる震災小説ではない。人生の折々に訪れる“地震”のような出来事。喪失、孤独、葛藤とどう向き合い、どう乗り越えるかを、静かに問いかける「祈りの書」である。

読後、私は星座のように広がる人の縁を、あらためて思った。そして願う。運命に迷う誰かが、この物語を手に取ったとき、自らの“星”に気づくことができますように。

― 彦阪泥舟

▼本のご注文はこちら!

▼彦阪泥舟さんの鑑定会情報